|

|

| 新潟県東蒲原郡三川村に位置する三川鉱山(大谷金山)の歴史は古く、およそ450年前に開山したようです。1961年に休山し、その幕を閉じました。地質は古生層とそれに貫入した花崗岩類からなり、その上に新第三紀中新生の堆積岩や火山岩が堆積しています。鉱床はそのような母岩の割れ目に、銅、鉛、亜鉛に富んだ、浅熱水性金銀鉱脈を形成しています。今でも大量のズリが残されていて、その中から各種の鉱物を採集する事ができます。豊富な二次鉱物の産出が特徴で、孔雀石、藍銅鉱を筆頭に、白鉛鉱、亜鉛孔雀石、青針銅鉱、尾去沢石、シューレンベルグ石などの稀産鉱物も採集されています。 |

|

林道に面している三川鉱山のズリ。この上部の右奥にも別の大きなズリがあります。

|

|

|

|

|

青針銅鉱〜炭酸青針銅鉱 / Cyanotrichite〜Carbonate-Cyanotrichite

|

| 銅、アルミニウムに炭酸基と硫酸基を合わせ持つ稀産の二次鉱物、青針銅鉱です。鮮やかな青色の球状集合体が、孔雀石を共ない、風化した母岩中に入っています。炭酸基リッチのものは炭酸青針銅鉱となりますが、両者の肉眼的な区別は困難です。三川鉱山では、炭酸青針銅鉱の方が多いと言われています。 |

|

青針銅鉱 / Cyanotrichite

|

|

青針銅鉱 / Cyanotrichite

|

|

←65mm→

|

|

←80mm→

|

|

|

|

|

|

青針銅鉱 / Cyanotrichite

|

|

青針銅鉱 / Cyanotrichite

|

|

←30mm→

|

|

←30mm→

|

|

|

|

|

|

|

|

|

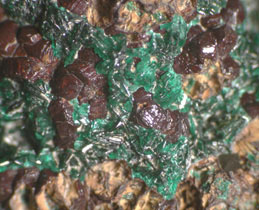

孔雀石:菱鉄鉱 / Malachite with Siderite(x20)

|

|

孔雀石 / Malachite(x20)

|

|

黄銅鉱などの硫化鉱物を含んだガサガサした石英を割ると、空隙にはこのような美しい孔雀石が晶出している事がある。彎曲した菱鉄鉱の結晶をともなう。

|

|

1.5cm程の晶銅に生成された、錦糸光沢が美しい孔雀石の細針状結晶集合体。実体顕微鏡を通して20倍で撮影したもの。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

藍銅鉱 / Azurite

|

|

藍銅鉱 / Azurite(x20)

|

| 石英の表面に生成した藍銅鉱の結晶集合体。孔雀石を伴っている事が多い。約1cm程の集合体。 |

|

石英の空隙に生成されたガラス光沢のシャープな結晶。結晶のサイズは約6mm程。独特の状線も観察できる。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ブロシャン銅鉱 / Brochantite

|

|

ブロシャン銅鉱 :菱鉄鉱 / Brochantite with Siderite(x20)

|

| 林道脇のズリの奥にある通称第二ズリでは、菱鉄鉱に覆われた石英の隙間に、ガラス光沢のブロシャン銅鉱の結晶が出来ているものを見つける事ができる。青針銅鉱などの稀産の二次鉱物は、こちらのズリから見い出されている。 |

|

左の標本を20倍の実体顕微鏡下で撮影したもの。菱鉄鉱の彎曲した結晶が観察できる。尚、青針銅鉱などの稀産の二次鉱物は、こちらのズリ(第ニズリ)から見い出されている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

亜鉛孔雀石 / Rosasite

|

尾去沢石 / Osarizawaite

|

白鉛鉱 / Cerussite (x20)

|

| 閃亜鉛鉱や黄銅鉱などの硫化鉱物を含む母岩の空隙に、写真のような鮮青色の亜鉛孔雀石が晶出している。針状結晶の放射状集合体などの形態を見せるが、この標本は球状のノジュールになっている。 |

方鉛鉱を多く含んだ母岩の晶洞には、白鉛鉱などと共に、黄緑色の尾去沢石ができている。黄色がかったビーバー石も産出するため、両者の区別には注意が必要である。 |

尾去沢石の付いている左の写真の標本と同一の固体。空隙のあちらこちらに下の写真のような白鉛鉱が生成されていているのが見られ、中には双晶も観察できる。20倍の実体顕微鏡下での撮影。 |

|

|

|

|

|

|

方鉛鉱 / Galena

|

|

硫酸鉛鉱 / Anglesite

|

| 鉛の主要鉱石、方鉛鉱。特徴的なへき開が観察できる。このような方鉛鉱から、白鉛鉱、硫酸鉛鉱、尾去沢石などの二次鉱物が生成される。 |

|

方鉛鉱が変質してできた尾去沢タイプと呼ばれる硫酸鉛鉱。一部を割ってみると、内部には変質していない方鉛鉱が残っている場合がある。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

紫水晶(アメシスト) / Amethyst

|

|

紫水晶(アメシスト) / Amethyst

|

| 三川鉱山では母岩の隙間にさまざまなタイプの水晶を普通に見る事ができるが、結晶は小さいながらも、写真のように薄紫色をした、美しいアメシストも産出する。 |

|

金山には脈石としてアメシストが存在する場合が多い。佐渡金山、串木野鉱山(鹿児島)、奥山鉱山(南伊豆)、茂沼鉱山(福島県)などにも、このようなタイプのアメシストが多く見られる。 |

|

|

|

|

|

|

|

参考資料・参考文献

|

|

日本金山誌・第四編 (関東・中部) / 社団法人-資源・素材学会

|

|

水晶-VOL.12 (P-9:新潟県三川鉱山の鉱物 / 神代 健・山田 隆・掬川 正純・平間 敏之)/鉱物同志会 [1999.3]

|

|

|

|